職場での人間関係は、私たちの仕事の満足度や生産性に大きな影響を与えます。特に毎日顔を合わせる同僚との関係は、職場生活の質を左右する重要な要素です。しかし、誰しも一度は「この同僚がうざい…」と感じた経験があるのではないでしょうか。

実はこの感情、あなただけのものではありません。多くの社会人が同様の悩みを抱えています。本記事では、同僚をうざいと感じる心理的背景や原因、そしてその感情とうまく付き合いながら職場環境を改善するための具体的な方法について解説します。ストレスの少ない、より良い職場生活のためのヒントを見つけていきましょう。

目次

同僚がうざいと感じる4つの理由

職場で同僚に対して「うざい」と感じるとき、その背景には様々な心理的要因が潜んでいます。自分の感情を理解することは、適切な対処法を見つける第一歩です。ここでは、多くの人が同僚をうざいと感じる代表的な理由を探ります。

- 自分より仕事ができて評価されている

- 価値観や仕事のスタイルが合わない

- 自己中心的な言動が多い

- 必要以上に親しくしようとしてくる

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

自分より仕事ができて評価されている

同僚をうざいと感じる理由の一つに、その人が自分よりも仕事で優れた成果を上げていることが挙げられます。特に同期や年齢が近い相手の場合、比較意識が強く働き、相手の成功が自分の劣等感を刺激することがあります。

例えば、同じタイミングで入社した同期が早々に昇進したり、上司から高い評価を得たりしている場面を目にすると、無意識のうちに「あの人は調子に乗っている」「運が良かっただけだ」などと感じてしまうかもしれません。これは心理学でいう「酸っぱいブドウ効果」や「自己防衛機制」が働いている状態です。

また、その同僚の仕事の進め方や成功方法が自分のスタイルと大きく異なる場合、理解できない違和感から「うざい」という感情に発展することもあります。例えば、あなたが地道に時間をかけて仕事を進めるタイプなのに対し、同僚が人脈を活かして効率的に仕事を進めるタイプだった場合、その手法に対する不満が相手への感情に影響することがあります。

この感情の裏側には、多くの場合自分自身の不安や自信のなさが隠れています。他者の成功を素直に認められないのは、自分の成長や価値に対する不安があるためかもしれません。自己価値感が安定していれば、他者の成功を脅威ではなく、学びの機会として捉えることができるようになります。

価値観や仕事のスタイルが合わない

職場でうざいと感じる同僚の多くは、単純にあなたと価値観や仕事のスタイルが大きく異なるケースです。人間は無意識のうちに自分と似た考え方や行動パターンを持つ人に親近感を抱き、異なる価値観を持つ人に対しては違和感や距離感を感じる傾向があります。

例えば、あなたが効率重視で要点だけを簡潔に伝えるコミュニケーションスタイルを好むのに対し、同僚が細かい状況説明や感情の共有を重視するタイプだった場合、その会話が冗長に感じられ「うざい」と思ってしまうかもしれません。また、仕事の優先順位や品質に対する考え方、時間の使い方など、仕事に関する基本的な価値観の違いが日常的な摩擦を生むこともあります。

職場では特に「正しい仕事の仕方」についての価値観の衝突が起こりやすいものです。あなたにとっての「当たり前」が相手にとっては全く異なる場合、その違いが相互理解を難しくし、否定的な感情を生み出す原因となります。

重要なのは、こうした違いは多くの場合優劣の問題ではなく、単なる多様性だという点です。異なる価値観やスタイルを持つ人々が協力することで、チームとしての視野が広がり、より良い成果につながることも少なくありません。相手のスタイルを「間違っている」と判断するのではなく、「異なっている」と捉え直すことで、うざいという感情を軽減できることがあります。

自己中心的な言動が多い

同僚をうざいと感じる最も一般的な理由の一つは、相手の自己中心的な態度や行動です。チームで働く環境においては、お互いの尊重と協力が重要ですが、常に自分の意見や都合を優先させようとする同僚の存在は、職場の雰囲気を悪化させる原因となります。

具体的には、会議で他人の意見を遮って自分の考えを押し付ける、自分の仕事の成功は大々的にアピールするのに失敗は他人のせいにする、共有スペースや備品を独占する、といった行動が挙げられます。また、自分の仕事を他者に押し付けたり、逆に他者の仕事に過剰に介入したりする傾向も、自己中心的な性格の表れとして周囲から「うざい」と感じられることがあります。

このような自己中心的な言動の背景には、時として深い不安や承認欲求があることも理解しておくと良いでしょう。過度な自己主張は、実は自信のなさやコンプレックスの裏返しであることもあります。また、単に社会的スキルや自己認識の不足から、自分の言動が他者にどう影響するかを理解できていないケースもあります。

対処法としては、まず感情的に反応するのではなく、具体的な行動に焦点を当てた冷静なフィードバックを心がけることが効果的です。「あなたはいつも自己中心的だ」といった人格批判ではなく、「ミーティング中に意見を遮られると、話を続けにくく感じます」といった具体的な状況と影響を伝えることで、相手の気づきを促すことができるでしょう。

必要以上に親しくしようとしてくる

職場における適切な距離感は人によって大きく異なりますが、自分の心地よい距離感を超えて接してくる同僚に対して、うざいと感じることは少なくありません。プライベートと仕事の境界をはっきりさせたい人にとって、過度な親密さを求められることはストレスの原因となります。

例えば、仕事に関係のない個人的な質問を頻繁にする、休憩時間や昼食時に常に同席しようとする、勤務時間外にも連絡してくる、SNSで頻繁に交流を求めてくるなどの行動が該当します。特に、断りにくい雰囲気を作られると、相手の期待に応えなければならないという義務感から、さらにストレスが増大することがあります。

このような行動をとる同僚は、多くの場合、悪意があるわけではなく、単に社会的な境界感覚が異なっているだけかもしれません。彼らにとっては、親密な関係構築が職場での協力関係を深めるための自然なアプローチだと考えているかもしれないのです。

対処法としては、明確かつ一貫した境界線を設定することが重要です。「今は仕事に集中したいので、後でお話しましょう」「個人的なことはあまり職場では話したくないんです」など、攻撃的でなく誠実な伝え方で自分の意向を伝えましょう。相手を否定するのではなく、あくまで自分の好みや仕事のスタイルとして伝えることで、相手を傷つけることなく距離感を調整できることが多いです。

ウザいと思う同僚と仕事をし続けることのリスク

同僚に対する強い不快感や「うざい」という感情を放置し続けることは、思いのほか大きなリスクをもたらします。この感情が単なる一時的なストレスだと軽視せず、長期的な影響を理解することが重要です。ここでは、うざいと感じる同僚との関係を改善せずに仕事を続けることで生じる可能性のある問題点を探ります。

- 心身の健康に悪影響を及ぼす

- チームの生産性と協力関係が低下する

- 自分自身のキャリア成長が妨げられる

それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。

心身の健康に悪影響を及ぼす

うざいと感じる同僚との関係を放置し続けることは、あなたの心身の健康に深刻な影響を与える可能性があります。職場で過ごす時間は人生の大きな部分を占めており、そこでの人間関係の質は私たちの全体的な幸福度に直結しています。

慢性的なストレスは、まず心理的な症状として現れます。イライラや集中力の低下、モチベーションの減退、さらには不安障害やうつ症状などの深刻な問題に発展するケースもあります。「月曜日の朝が憂鬱で仕方ない」「その同僚と顔を合わせる日はすでに気分が落ち込む」といった状態が続くことは、精神衛生上好ましくありません。

身体面では、慢性的なストレスが免疫機能の低下を招き、風邪などの感染症にかかりやすくなったり、頭痛、胃腸の不調、不眠などの身体症状として現れたりすることがあります。医学研究によれば、長期的な職場ストレスは心血管疾患のリスク増加とも関連しています。

特に注意すべきは、こうした影響が徐々に蓄積される点です。最初は「ただのストレス」と思っていても、長期間にわたって続くことで、自分でも気づかないうちに健康状態が悪化していることがあります。また、職場のストレスは無意識のうちに家庭生活にも持ち込まれ、家族との関係にも影響を及ぼすことがあります。

このリスクを軽減するためには、同僚との関係改善に取り組むと同時に、ストレス管理の方法を身につけることが重要です。規則正しい生活、適度な運動、趣味や休息の時間確保など、自分自身のケアを意識的に行いましょう。また、状況が深刻な場合は、産業医や専門家への相談も検討する価値があります。

チームの生産性と協力関係が低下する

同僚とのネガティブな関係は、個人のパフォーマンスだけでなく、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼします。人間関係の緊張や対立は、徐々にチームの協力体制を弱め、組織全体の成果を損なう可能性があります。

まず、コミュニケーションの質と量が低下します。うざいと感じる同僚とは必要最低限の会話しかしなくなり、重要な情報が適切に共有されなくなるリスクがあります。また、相手の発言に対して先入観を持って聞いてしまうため、有益な意見やアイデアを見逃してしまうこともあるでしょう。

次に、協力の質が変化します。プロジェクトでの役割分担や助け合いが減少し、「自分の仕事だけをする」という意識が強まります。緊急時や繁忙期に本来なら発揮されるべきチームの柔軟性や相互支援が失われ、全体の対応力が低下する恐れがあります。

さらに深刻なのは、こうした緊張関係がチーム内に波及することです。二人の間の対立やギクシャクした関係は、他のメンバーにも察知され、職場の雰囲気全体を重苦しいものに変えてしまいます。チーム内に派閥が生まれたり、他のメンバーが板挟みになったりするケースも少なくありません。

ビジネス研究によれば、職場での良好な人間関係は創造性やイノベーションの促進、問題解決能力の向上につながるとされています。逆に言えば、人間関係の悪化はこれらの重要な要素を損なうことを意味します。

このリスクを軽減するためには、個人的な感情と専門的な協力関係を切り分けて考える意識が重要です。相手に対して個人的に「うざい」と感じても、プロフェッショナルとしての協力は維持するよう心がけましょう。具体的な業務上の問題に焦点を当て、感情的な対立を最小限に抑えることが、チーム全体のパフォーマンス維持につながります。

自分自身のキャリア成長が妨げられる

うざいと感じる同僚との関係を改善せずに放置することは、あなた自身のキャリア発展にブレーキをかける可能性があります。この影響は直接的なものから間接的なものまで、様々な形で現れます。

まず、同僚との対立や緊張関係は、上司や経営層からネガティブに受け止められる可能性があります。「チームプレイヤー」としての評価が下がり、リーダーシップポジションへの昇進機会が減少するリスクがあります。特に、複数のチームをまとめる管理職には、多様な人々と協力できる能力が求められるため、特定の人との関係に問題を抱えていることは大きなマイナス要素となりえます。

また、学びの機会が制限される点も見逃せません。どんな同僚にも、その人ならではの知識やスキル、ネットワークがあります。関係悪化によってそうした学びの可能性が閉ざされることは、長期的なキャリア発展において大きな機会損失となるでしょう。

さらに、職場での対人関係の問題は、無意識のうちに自分の行動パターンを制限してしまうことがあります。例えば、特定の同僚がいる会議では発言を控えるようになったり、その同僚が関わるプロジェクトを避けるようになったりすることで、自らの可能性を狭めてしまうのです。

心理的な影響も見逃せません。職場での不快な人間関係は、仕事への情熱や意欲を徐々に奪い、単に「やり過ごす」姿勢を生み出します。こうした消極的な態度は、チャレンジングな仕事への挑戦意欲や創造性を減退させ、結果として長期的なスキル向上やキャリア発展の妨げとなります。

このリスクを軽減するためには、個人的な感情と専門的な成長を切り分けて考えることが重要です。困難な人間関係を「対人スキル向上の機会」と前向きに捉え直し、多様な人々と効果的に協働するスキルを磨く機会として活用するマインドセットが有効です。長期的なキャリア視点で見れば、こうした経験が将来の財産になることも少なくありません。

同僚がうざいと感じた場合の改善策

同僚に対する「うざい」という感情は自然なものですが、その感情にただ支配されるのではなく、状況を改善するための具体的な行動を取ることが大切です。ここでは、うざいと感じる同僚との関係を改善し、より良い職場環境を作るための実践的な方法を紹介します。

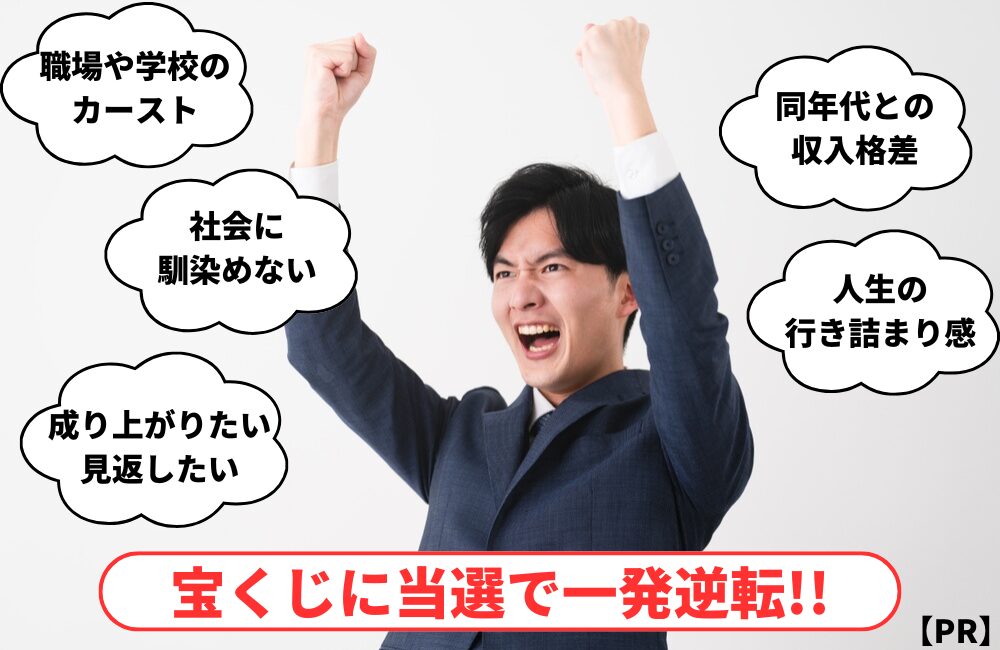

- コンプレックスがある場合は偉くなって見返す

- 自分の受け止め方を変える心理的アプローチ

- コミュニケーションの改善と境界線の設定

- 環境を変える勇気を持つ

それぞれの改善策について詳しく見ていきましょう。

コンプレックスがある場合は偉くなって見返す

同僚へのネガティブな感情が自分のコンプレックスから生じている場合、一つの対処法は自己成長を通じて自信を高めることです。ただし、「見返す」という発想だけでは長期的な満足は得られません。重要なのは、健全な自己肯定感を育てることです。

まず、自分の強みと弱みを正直に評価しましょう。どの領域で成長したいのか、どんなスキルを伸ばしたいのかを明確にします。そして、具体的な目標とそれを達成するための計画を立てます。例えば、特定の専門知識を深めるための学習計画や、資格取得のためのスケジュールを作成するなどです。

目標に向かって着実に進むことで、自己効力感(自分はできるという信念)が高まります。この自己効力感の向上は、他者との比較ではなく、自分自身の成長実感から生まれる健全な自信につながります。

職場での評価を高めるには、目に見える成果を出すことも重要です。自分の貢献を適切にアピールし、上司や他の同僚からも認められるよう意識的に行動しましょう。ただし、見せかけだけの成果ではなく、実質的な価値を生み出すことに焦点を当てることが大切です。

また、職場外でも自分の価値を高める活動に取り組むことも有効です。業界団体への参加やボランティア活動、副業など、多様な経験を通じて視野を広げることで、職場での一時的な人間関係に一喜一憂しない精神的余裕が生まれます。

最終的には、「見返す」という発想から「自分自身の可能性を最大化する」という建設的な目標へと意識を転換させることが大切です。他者と比較して優越感を得ることよりも、自分自身の成長と充実感を追求することが、真の意味での「偉くなる」ことではないでしょうか。

自分の受け止め方を変える心理的アプローチ

同僚をうざいと感じる問題の多くは、相手自身ではなく、自分の受け止め方や解釈に起因していることがあります。心理的アプローチを用いて、自分の考え方や感情の処理方法を変えることで、状況を大きく改善できる可能性があります。

認知行動療法の考え方を応用すると、まず自分の「自動思考」に気づくことが重要です。例えば、同僚が会議で自分の意見に反論したとき、「あの人はわざと私を貶めようとしている」と自動的に解釈してしまうことがあります。このような思考パターンに気づき、より客観的な代替解釈(「異なる視点から建設的な意見を提供してくれている」など)を意識的に作り出す練習をしましょう。

また、「リフレーミング」というテクニックも効果的です。うざいと感じる同僚の特性を、別の角度から見直してみるのです。例えば、「細かいことにこだわりすぎる」と感じる同僚を、「細部まで丁寧に確認できる信頼性の高い人」と捉え直すことができるかもしれません。

自分自身の感情トリガー(何がうざいと感じさせるのか)を理解することも重要です。特定の言葉遣いや態度、状況などが自分の感情を強く刺激する場合、それらを特定し、なぜそう感じるのかを掘り下げてみましょう。過去の経験との関連や自分の価値観との衝突など、根本的な原因を理解することで、感情的な反応をコントロールしやすくなります。

「分離」という心理テクニックも役立ちます。相手の言動と、それに対する自分の感情的反応を切り離して考えるのです。「この状況で私はイライラしている」と認識しつつも、その感情に支配されずに冷静な判断を保つ練習をしましょう。

これらの心理的アプローチは即効性があるものではなく、継続的な意識と練習が必要です。しかし、長期的には自分自身の心の在り方を変え、職場でのストレスに強い精神状態を作り上げることができるでしょう。自分の内面から変化を起こすことは、他者の行動を変えようとするよりも確実で持続的な解決法となります。

コミュニケーションの改善と境界線の設定

うざいと感じる同僚との関係改善には、効果的なコミュニケーションと適切な境界線の設定が不可欠です。多くの職場の問題は、誤解や期待のミスマッチから生じるものであり、適切な対話によって解決できることがあります。

まず、難しい会話に臨む前に自分の感情を整理しましょう。怒りや不満が高まっている状態での対話は避け、冷静に話せる状態になってから行うことが重要です。また、相手を非難するのではなく、特定の行動や状況についての自分の感じ方を伝える「I(アイ)メッセージ」を使うことが効果的です。例えば、「あなたはいつも私の話を遮る」ではなく、「話の途中で遮られると、私の考えをうまく伝えられなくて困ることがあります」と伝えるのです。

境界線の設定では、曖昧さを避け、具体的かつ一貫した態度を示すことが大切です。「今は忙しいので、後でお話しましょう」「この件は自分で判断したいので、アドバイスは必要ありません」など、明確に自分の意向を伝えましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、適切な境界設定は長期的には相互理解と尊重につながります。

聴く姿勢も重要です。相手の視点や状況を理解しようと積極的に耳を傾けることで、これまで見えていなかった背景や意図が明らかになるかもしれません。批判的に聞くのではなく、理解しようとする姿勢で聴くことが、相互理解への第一歩となります。

問題が特定の業務プロセスやルールに関連している場合は、個人間の問題としてではなく、システムの改善として話し合うことも効果的です。「私たちのチームとしてどうすれば効率が上がるか」という建設的な視点から対話を始めることで、個人的な対立を避けながら問題解決を図ることができます。

最後に、すべての関係が親密である必要はないことを理解しましょう。一定の距離感を保ちながらも、プロフェッショナルとして効果的に協働する関係性を構築することも、一つの健全な選択肢です。相手の人格を否定せず、仕事上の関係性を機能させることに焦点を当てる姿勢が大切です。

環境を変える勇気を持つ

時には、あらゆる努力を尽くしても状況が改善しないケースがあります。そのような場合、環境自体を変える選択肢を真剣に検討する勇気も必要です。自分の健康や成長を優先することは、決して逃げではなく、自己管理の一環として重要な決断です。

まず、現在の職場内での異動や配置転換の可能性を探ってみましょう。上司や人事部門に相談し、別のチームやプロジェクトへの異動が可能かどうかを検討します。この際、単に「あの人と一緒に働きたくない」と訴えるのではなく、「自分のスキルをより活かせる部署で貢献したい」など、前向きな理由を伝えることが効果的です。

リモートワークやフレックスタイム制度の活用も一つの方法です。物理的な接触の頻度を減らすことで、ストレスを軽減できる場合があります。また、デスクの配置変更や業務時間のシフト調整など、小さな環境変化でも大きな効果をもたらすことがあります。

それでも改善が見られない場合は、転職という選択肢も視野に入れるべきでしょう。自分の心身の健康や長期的なキャリア発展を犠牲にしてまで、不快な環境に留まる必要はありません。転職を検討する際は、現在の状況から「逃げる」という消極的な動機ではなく、自分のキャリアビジョンや価値観により合った環境を「選ぶ」という積極的な姿勢で臨むことが大切です。

環境変化を決断する前に、現状の問題点と理想の環境を明確に定義しておくことも重要です。「何から離れたいか」だけでなく「何を求めているのか」をしっかりと認識しておくことで、次の環境選びで同じ問題を繰り返さないようにできます。

最後に、どのような選択をするにしても、自分自身の成長と学びを忘れないでください。困難な人間関係から得た教訓や対人スキルは、次の環境でも必ず役立つ貴重な経験となります。環境を変えることは単なる回避策ではなく、自分の可能性を最大限に発揮するための積極的な選択として捉えましょう。自分の幸福と成長を第一に考えた決断は、長い目で見れば正しい道となるはずです。

まとめ

職場で同僚を「うざい」と感じることは、多くの社会人が経験する普遍的な感情です。この感情の背景には、自己価値の不安、価値観の衝突、コミュニケーションの問題など、様々な要因が複雑に絡み合っています。

こうした感情をただ抱え込み続けることは、心身の健康やキャリア発展、チームの生産性など、多方面に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、適切な対処法を身につけることで、状況を大きく改善することが可能です。

自己成長を通じて内面からの自信を高める、認知の枠組みを変えて状況の捉え方を変える、効果的なコミュニケーションで相互理解を深める、必要に応じて環境変化を選択するなど、様々なアプローチを状況に応じて使い分けることが大切です。

重要なのは、「うざい」という感情そのものを否定するのではなく、それを自己理解と成長の機会として捉え直す視点です。困難な人間関係は、実は自分自身の価値観や反応パターンを知る貴重な鏡となります。

最終的には、他者を変えようとするのではなく、自分自身の受け止め方や行動を変えることに焦点を当てることが、最も確実で持続的な解決につながります。職場の人間関係を通して、社会人としての対人スキルを磨き、より充実したキャリアを築いていきましょう。