「人生は勝ち負けではない」とよく言われますが、何をしても思うような結果が得られず、いつも誰かに先を越されてしまう…そんな「負けっぱなし」の感覚に苦しんでいる人は少なくありません。仕事でうまくいかない、恋愛がいつも失敗に終わる、経済的に苦しいなど、様々な場面で挫折や敗北を繰り返すと、人生そのものが「負け続けている」ように感じられてしまうものです。

しかし、「負けっぱなしの人生」は決して固定されたものではなく、その特徴を理解し、適切な対策を講じることで好転させることが可能です。この記事では、負けっぱなしの人生とはどのようなものか、その特徴や傾向を探るとともに、そこから抜け出すための具体的な方法について考えていきます。

負けっぱなしの人生とは?5つの特徴

「負けっぱなしの人生」と一言で言っても、その実態は人それぞれです。しかし、そのような状態に陥っている人々の中には、いくつかの共通する特徴が見られます。ここでは、負けっぱなしの人生を送っている人に見られる5つの主な特徴について詳しく見ていきましょう。

- 自分の価値を見出せず自己評価が低い

- 目標設定が曖昧で行動が定まらない

- 失敗を過度に恐れリスクを取れない

- 社会的なつながりが希薄で孤立している

- 変化を拒み同じ失敗を繰り返す

自分の価値を見出せず自己評価が低い

負けっぱなしの人生を送っている人の最も顕著な特徴の一つが、自分自身に対する評価の低さです。自分には価値がない、能力がない、魅力がないと常に自分を過小評価し、他者との比較において常に劣っていると感じています。

この自己評価の低さは、幼少期からの失敗体験や批判的な環境で育った経験、あるいは社会的な評価基準に自分を当てはめて落ち込むことから生まれることが多いです。自分の長所や成功体験に目を向けることができず、短所や失敗ばかりを記憶に留めてしまう傾向があります。

また、自己評価の低さは「インポスター症候群」(自分の成功は運や偶然によるものだと考え、いつか正体を見破られると恐れる心理状態)につながることもあります。たとえ客観的に見れば十分な成果を上げていても、それを自分の力によるものだと認めることができないのです。

この低い自己評価は悪循環を生み出します。自分には価値がないと思うことで消極的な行動しか取れず、それが失敗や機会の喪失につながり、さらに自己評価を下げるという連鎖です。この悪循環を断ち切ることが、負けっぱなしの人生からの脱却の第一歩となります。

目標設定が曖昧で行動が定まらない

負けっぱなしの人生を送る人の多くは、明確な目標やビジョンを持っていない傾向があります。「何となく幸せになりたい」「一般的な成功を収めたい」といった漠然とした願望はあっても、具体的に何をどうしたいのかが明確になっていません。

目標が曖昧であることの問題点は、行動の指針がなくなることです。明確な目標がなければ、何を優先すべきか、どんな選択をすべきかの判断基準が定まらず、結果として場当たり的な行動や、他者の意見に流されやすい傾向が生まれます。

また、目標の曖昧さは成功体験の認識も難しくします。何を目指しているのかが明確でなければ、自分がどこまで達成したのかを測ることもできません。その結果、小さな成功や進歩を実感できず、常に「まだ足りない」「まだ成功していない」と感じ続けることになります。

さらに、目標がない状態では、日々の行動に一貫性がなくなりがちです。今日はこれに熱中し、明日は別のことに取り組むといった散漫な生活パターンが続くと、どの分野でも深い専門性や熟練を得ることができず、結果として中途半端な状態に陥りやすくなります。

失敗を過度に恐れリスクを取れない

負けっぱなしの人生から抜け出せない大きな原因の一つが、失敗への過度な恐怖です。過去の失敗体験がトラウマとなり、新たな挑戦やリスクを取ることに強い不安を感じるようになります。

この恐怖は「完璧主義」という形で現れることもあります。失敗が許されないと思い込むあまり、完璧な準備ができるまで行動を起こさない、あるいは途中で投げ出してしまうというパターンです。「うまくいかないかもしれない」という不安が、行動を起こす前から足枷となっている状態です。

また、リスク回避の姿勢は、安全地帯から一歩も出ない生活習慣を形成します。同じ職場にしがみつく、新しい人間関係を避ける、慣れ親しんだ環境から出ないなど、変化を最小限に抑えようとする行動が見られます。この状態では新たな可能性や成長の機会を自ら閉ざしていることになります。

さらに、失敗への恐怖は「先延ばし癖」も引き起こします。「今はまだ準備が整っていない」「もう少し情報を集めてから」と行動を先送りにすることで、失敗のリスクを回避しようとするのです。しかし、この先延ばしが結果的にチャンスを逃す原因となっています。

社会的なつながりが希薄で孤立している

負けっぱなしの人生に共通する特徴として、社会的なつながりの希薄さが挙げられます。友人関係、家族関係、職場での人間関係など、様々な場面で深い絆を形成できず、精神的な支えとなる人間関係が乏しい状態にあります。

人間関係の希薄さは様々な要因から生じます。自己評価の低さから他者との関わりを避ける、過去の人間関係でのトラウマ体験、コミュニケーションスキルの不足など、背景は多様です。しかし結果として、困難な状況に直面したときに助けを求められる相手がいないという孤立状態に陥りやすくなります。

また、人間関係の希薄さは情報や機会の不足にもつながります。キャリアアップの機会や新しいビジネスのチャンス、生活の質を向上させるアイデアなど、多くの価値ある情報は人的ネットワークを通じて得られることが多いものです。このネットワークが乏しいことで、様々なチャンスから取り残されることになります。

さらに、人間関係の希薄さは精神的な健康にも悪影響を及ぼします。人は社会的な動物であり、他者とのつながりや所属感は基本的な心理的欲求です。この欲求が満たされないことでストレスや不安、抑うつ状態に陥りやすくなり、それがさらに社会的な孤立を深めるという悪循環を生み出します。

変化を拒み同じ失敗を繰り返す

負けっぱなしの人生の最後の特徴として、変化を拒み、同じパターンの失敗を繰り返す傾向が挙げられます。たとえ現状に不満があっても、慣れ親しんだ不快さの方が、未知の変化がもたらす不安よりも心理的に安全に感じられるのです。

この変化への抵抗は、「固定的マインドセット」として現れることがあります。これは、自分の能力や性格は生まれつきのもので変えられないという信念のことで、成長や学習による変化の可能性を自ら閉ざしてしまいます。「自分はこういう人間だから」と自己定義し、その枠から出ようとしない姿勢が見られます。

また、失敗からの学びを得ることができないという問題もあります。同じような状況で繰り返し失敗するのは、その経験から教訓を引き出し、次回の行動に活かすという過程が欠けているからです。失敗を単なる挫折体験として捉え、そこからの学びや成長の機会として捉えられないのです。

さらに、環境や人間関係においても同じパターンを繰り返す傾向があります。例えば、職場を変えても同じような人間関係の問題に直面する、恋愛においても同じタイプの相手を選んで同じような結末を迎えるなど、状況は変わっても本質的なパターンは変わらないという現象が見られます。

負けっぱなしの人生を送りがちな人に多い傾向

負けっぱなしの人生を送る人々には、特徴的な思考パターンや行動傾向が見られます。これらの傾向を理解することで、自分自身の状況を客観的に分析し、改善への第一歩を踏み出すことができるでしょう。ここでは、負けっぱなしの人生に陥りやすい人々に共通する4つの傾向について詳しく見ていきます。

- 被害者意識が強く責任を外部に求める

- 短期的な快楽を優先し将来への投資を怠る

- 他者との比較に執着し自分の価値を見失う

- 完璧を求めすぎて行動できない

被害者意識が強く責任を外部に求める

負けっぱなしの人生を送りがちな人の顕著な特徴として、強い被害者意識と責任の外部化が挙げられます。自分の人生における不運や失敗を、自分以外の要因のせいにする傾向があります。

この思考パターンでは、失敗の原因を「運が悪かった」「環境が悪い」「周囲の人間が足を引っ張る」など、自分の力ではコントロールできない外部要因に求めます。自分を不運や陰謀の犠牲者として位置づけ、自分には何もできないという無力感に陥るのです。

被害者意識の問題点は、それが自分の行動変容を妨げることにあります。問題の原因が外部にあると考えている限り、自分自身が変わる必要性を感じず、同じ状況に留まり続けることになります。また、常に他者や環境を非難する姿勢は、周囲の人々との関係悪化にもつながります。

心理学では、この傾向は「外的統制の所在」と呼ばれます。人生の出来事が外部の力によってコントロールされていると信じる考え方で、これが強い人ほど、困難に直面したときに無力感を感じやすく、積極的な問題解決行動を取りにくいことが研究で明らかになっています。

短期的な快楽を優先し将来への投資を怠る

負けっぱなしの人生に陥りやすい人の二つ目の傾向として、短期的な満足や快楽を優先し、長期的な視点での投資や努力を避ける傾向があります。

この思考パターンでは、即時的な満足感を得られる活動(ゲーム、娯楽、飲食など)に多くの時間やリソースを費やす一方で、すぐには結果が出ないが長期的には大きなリターンをもたらす活動(学習、技能の習得、健康管理など)への投資を怠りがちです。今日の楽しさを優先するあまり、明日の自分を犠牲にしてしまうのです。

心理学では、この傾向は「遅延割引」と呼ばれる現象に関連しています。未来の大きな価値よりも、今すぐ手に入る小さな価値を選好する傾向のことで、人間の本能的な思考パターンの一つです。しかし、この傾向が強すぎると、長期的な目標達成や人生設計において大きな障害となります。

また、この短期志向は財政面でも問題を引き起こします。計画的な貯蓄や投資よりも、衝動的な消費を優先することで、経済的な安定や将来の資産形成が妨げられます。クレジットカードの過剰利用や借金の増加など、将来の自分に負担を先送りする行動パターンも見られます。

他者との比較に執着し自分の価値を見失う

負けっぱなしの人生に陥りやすい三つ目の傾向として、他者との過度な比較があります。特に現代は、ソーシャルメディアの普及により、他者の「成功」や「幸せ」な側面が可視化され、常に目にする機会が増えています。

この思考パターンでは、友人や同僚、あるいはインフルエンサーなど、目につく他者の成功や外見、所有物と自分を比較し、常に自分が劣っていると感じます。他者の華やかな表面だけを見て、自分の人生全体と比較してしまうため、常に負け組だという感覚に陥るのです。

問題なのは、他者との比較に基づいて自分の価値を判断すると、本来の自分自身の価値観や優先事項が見えなくなることです。他人が重視するものを自分も追い求めるようになり、本当に自分が望むものや幸せを感じることから遠ざかってしまいます。

また、他者との比較は「ゼロサムゲーム」的な思考、つまり「誰かが勝てば自分は負ける」という考え方につながりやすいです。この思考法では、他者の成功を自分の失敗として捉え、他者の幸福を喜べなくなります。これが人間関係の悪化や孤立を招き、さらに負けっぱなしの感覚を強めるという悪循環を生み出します。

完璧を求めすぎて行動できない

負けっぱなしの人生を送りがちな人の四つ目の傾向として、完璧主義による行動の停滞があります。「うまくできないくらいなら、やらない方がまし」という考え方が、新たな挑戦や成長の機会を自ら閉ざしてしまいます。

完璧主義者は、失敗を極端に恐れるあまり、行動を起こす前に完璧な準備や計画を求めます。しかし現実には、どんなに準備しても予測できない要素や不確実性は残ります。完璧な条件が整うのを待っていると、永遠に行動に移せないという状態に陥るのです。

また、完璧主義は「すべて」か「無」かの二分法的思考につながりやすいです。つまり、100%完璧にできないなら0%と同じ、部分的な成功も失敗と同じと考えてしまうのです。この思考法では、段階的な進歩や小さな成功を評価できず、常に「まだ足りない」と感じ続けることになります。

さらに、完璧主義は「先延ばし癖」の主要な原因でもあります。完璧にできる自信がないために開始を遅らせ、結果として締め切りに追われて慌てて仕上げたり、最悪の場合は機会そのものを逃してしまったりします。この行動パターンが繰り返されると、自己効力感(自分には能力があるという信念)が低下し、さらに行動を起こしにくくなるという悪循環に陥ります。

負けっぱなしの人生を脱却するための方法

負けっぱなしの人生から抜け出し、自分らしい成功と幸福を手に入れるための方法はあります。ここでは、具体的な3つのアプローチについて詳しく見ていきましょう。ユーモアも交えながら、現実的な戦略を考えていきます。

- 宝くじで一発狙ってみる

- 小さな成功体験の積み重ねで自信を取り戻す

- マインドフルネスで思考パターンを変える

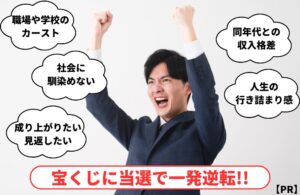

宝くじで一発狙ってみる

負けっぱなしの人生を一気に逆転させる方法として、宝くじやギャンブルで大金を得る「一攫千金」の夢を語らずにはいられません。人生の逆転劇を夢見るのは人間の自然な心理であり、時にはそういった気晴らしも必要かもしれません。

しかし、現実を見てみましょう。宝くじの当選確率は数百万分の一、あるいはそれ以上の低確率です。億単位の賞金が当たる確率は、雷に打たれる確率よりも低いというデータもあります。つまり、宝くじに人生の逆転を期待するのは、非常に非現実的な戦略というわけです。

また、仮に宝くじが当たったとしても、それだけで人生のすべての問題が解決するわけではありません。世界中の宝くじ高額当選者の追跡調査によれば、多くの当選者が数年のうちに経済的問題に直面したり、人間関係のトラブルを経験したりしていることが分かっています。お金の管理能力や人生設計のスキルがなければ、大金はかえって問題を引き起こす原因になりかねません。

とはいえ、娯楽の一環として少額を宝くじに使うことは楽しみの一つかもしれません。ただし、それを生活を変える真剣な戦略と考えるのではなく、「夢を買う」程度の気持ちで楽しむことが大切です。本当の人生の逆転は、日々の小さな決断と行動の積み重ねから生まれるものなのです。

小さな成功体験の積み重ねで自信を取り戻す

負けっぱなしの人生から抜け出すための最も有効な方法の一つが、小さな成功体験を意識的に作り出し、それを積み重ねていくことです。大きな成功は一夜にして生まれるものではなく、小さな成功の連続から生まれるものだからです。

この方法のポイントは、達成可能な小さな目標を設定し、それを確実にクリアしていくことで自己効力感(自分にはできるという感覚)を高めていくことにあります。例えば、「毎日10分だけ本を読む」「週に1回30分だけ運動する」など、ハードルを意図的に低く設定するのです。

小さな目標を達成することで得られる成功体験は、脳内の報酬系を刺激し、ドーパミンの分泌を促します。このポジティブな感覚が、次の行動への動機づけとなり、徐々に大きな目標へとステップアップしていく原動力になります。

また、小さな成功を可視化する工夫も効果的です。達成したことを記録するジャーナルをつける、カレンダーに印をつける、アプリで管理するなど、自分の進歩を目に見える形にすることで、「何も変わらない」という思い込みを打ち破ることができます。

さらに、小さな成功を周囲の信頼できる人に共有することも自信回復に役立ちます。他者からの承認や励ましは、自分一人では気づきにくい自分の成長や変化を認識する助けになります。

マインドフルネスで思考パターンを変える

負けっぱなしの人生からの脱却には、自分の思考パターンを変えることが不可欠です。マインドフルネスはそのための効果的なツールの一つであり、自分の思考や感情を客観的に観察する能力を高めることができます。

マインドフルネスの実践により、ネガティブな思考に囚われるのではなく、それを一歩引いて観察できるようになるという効果があります。「私は失敗者だ」という思考が浮かんでも、「今、失敗者だという思考が浮かんでいるな」と観察することで、その思考に振り回されずに済むようになります。

具体的な実践方法としては、毎日5〜10分程度の瞑想を取り入れることから始められます。静かに座り、呼吸に意識を向け、思考が浮かんでも判断せずに観察する、という単純な練習です。スマートフォンのアプリなども活用すれば、初心者でも始めやすいでしょう。

また、日常生活の中でも「今、この瞬間」に意識を向ける練習ができます。食事をするとき、歩くとき、入浴するときなど、普段何気なく行っている活動に意識的に注意を向けることで、過去の失敗や未来の不安に意識を奪われる時間を減らすことができます。

マインドフルネスの継続的な実践は、脳の構造にも変化をもたらすことが研究で明らかになっています。特に、ストレスや感情の制御に関わる前頭前皮質が活性化し、ネガティブな感情を生み出す扁桃体の活動が抑制されるという効果があります。

まとめ

この記事では、「負けっぱなしの人生」の特徴や傾向を分析し、そこから脱却するための方法について考えてきました。「負け続けている」という感覚は単なる主観ではなく、自己評価の低さ、曖昧な目標設定、失敗への恐れ、人間関係の希薄さ、変化への抵抗など、具体的な特徴として現れることが分かりました。

また、負けっぱなしの人生に陥りやすい人には、被害者意識の強さ、短期的快楽の優先、他者との過度な比較、完璧主義による行動の停滞といった思考傾向があることも見てきました。これらの特徴や傾向を自覚することが、変化への第一歩となります。

脱却のための方法としては、宝くじのような非現実的な一発逆転を期待するのではなく、小さな成功体験の積み重ねとマインドフルネスによる思考パターンの変容という、地道だが確実なアプローチが効果的であることを説明しました。

人生は長いマラソンであり、短距離走ではありません。一時的な敗北や挫折があったとしても、それは人生全体の「負け」を意味するものではありません。大切なのは、自分の価値観に基づいた目標を持ち、小さな一歩を積み重ねていくことです。そうすれば、いつの日か振り返ったとき、「負けっぱなし」だと思っていた人生が、実は価値ある成長の過程だったことに気づくことでしょう。