学生時代に経験したスクールカーストの影響は、思った以上に根深く、大人になっても多くの人々の心に影を落としています。教室内での人間関係や立ち位置が、社会人になってからの人間関係や自己評価にまで大きな影響を及ぼすことが、近年の研究でも明らかになってきました。

特に注目すべきなのは、学生時代の序列意識が、職場での人間関係や恋愛、さらには結婚後の生活にまで影響を与えているという点です。この影響は往々にして本人も気づかないうちに行動パターンとして定着し、人生の様々な場面で負の連鎖を生んでいます。

しかし、このような影響から抜け出すことは決して不可能ではありません。むしろ、自分の中に潜むスクールカーストの影響に気づき、適切な対処法を知ることで、より充実した人生を送ることができるのです。

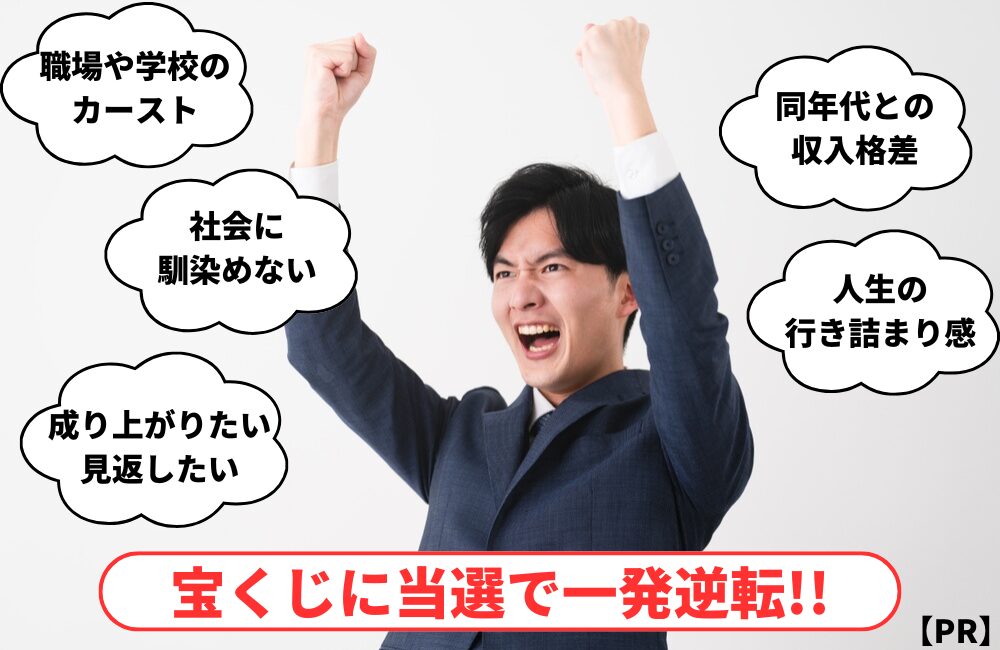

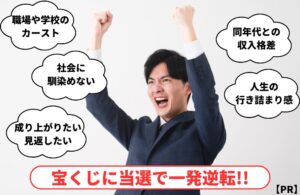

スクールカーストを引きずる5つの原因

スクールカーストを引きずってしまう主な原因には、以下の5つが挙げられます。これらは単独で、あるいは複合的に作用して、成人後の生活に影響を与えています。

- 人間関係の固定観念が染みついている

- 自己否定的な思考パターンが定着している

- 学生時代の評価基準に縛られている

- 過去の言動にとらわれ続ける

- 環境が変わっても価値観が更新できない

思春期に形成された序列意識は、上記の要因によって成人後も私たちの心に影響を与え続けているのです。

人間関係の固定観念が染みついている

人は誰しも、学生時代に形成された人間関係の枠組みに無意識的にとらわれがちです。特に思春期に経験した人間関係のパターンは、脳内に強く刻み込まれる傾向があります。

たとえば、学生時代に「空気を読む」ことを強いられた経験がある人は、職場でも必要以上に周囲の反応を気にしたり、自分の意見を控えめにしたりする傾向が見られます。これは、過去のスクールカーストでの立ち位置が、無意識のうちに現在の行動パターンを規定しているためです。

また、グループでの会話や意思決定の場面で、学生時代と同じような役割を自然と担ってしまうことも珍しくありません。この固定観念は、新しい環境での可能性を狭めてしまう要因となっています。

自己否定的な思考パターンが定着している

学生時代のスクールカーストで下位に位置づけられた経験は、深刻な自己否定感として心に残ります。この否定的な自己イメージは、たとえ環境が変わっても「自分には価値がない」「どうせ誰も自分のことを認めてくれない」という思考パターンとして存続し続けます。

このような思考パターンは、職場での昇進機会や人間関係の構築において、自ら可能性を閉ざしてしまう原因となります。また、相手の何気ない一言や態度を、過剰に否定的に解釈してしまう傾向も生まれます。

結果として、本来なら築けるはずだった良好な人間関係や、掴めるはずだったチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。

学生時代の評価基準に縛られている

多くの人が、学生時代に形成された「人気者の条件」や「望ましい振る舞い方」という基準を、無意識のうちに大人になっても引きずっています。容姿や話術、スポーツの得意不得意といった、思春期特有の価値基準が、いつまでも自己評価の物差しとして機能し続けているのです。

しかし、社会で求められる能力や価値は、学生時代とは大きく異なります。むしろ、誠実さや専門性、問題解決能力といった要素の方が重要視されます。それにもかかわらず、古い評価基準に固執することで、自分の本当の価値に気づけない状態が続いてしまいます。

過去の言動にとらわれ続ける

学生時代の特定の出来事や、自分が発した言葉、あるいは周囲から投げかけられた言葉が、トラウマとして心に深く刻まれることがあります。特に、公の場で恥をかいた経験や、グループから除外された経験は、強い心的外傷として残りやすい傾向があります。

これらの記憶は、似たような状況に直面するたびに鮮明に蘇り、新しい行動を起こす際の足かせとなります。例えば、会議での発言を躊躇したり、グループ活動に積極的に参加できなかったりする原因となることが少なくありません。

環境が変わっても価値観が更新できない

社会人になると、学生時代とは全く異なる環境に身を置くことになります。しかし、多くの人が環境の変化に価値観を適応させることができず、過去の枠組みの中で新しい状況を解釈しようとしてしまいます。

これは特に、人間関係の構築方法や自己アピールの仕方において顕著に表れます。たとえば、学生時代に形成された「空気を読む」という価値観が、ビジネスの場で求められる「建設的な意見を述べる」という行動の妨げになることがあります。

また、新しい環境で求められるスキルや価値観を学ぶ機会があっても、過去の価値観に縛られているために、それを受け入れられないケースも少なくありません。

スクールカーストを引きずる人に多いタイプ

スクールカーストの影響を引きずっている人々には、いくつかの共通した特徴が見られます。自分自身の行動パターンを振り返ることで、潜在的な影響に気づくことができます。

- 過去のトラウマから自分に自信がない

- 周囲の評価を必要以上に気にする

- 新しい環境でも過度に警戒する

- 自己主張を極端に避ける

過去のトラウマから自分に自信がない

学生時代のスクールカーストでの立ち位置は、多くの場合、深刻な自信喪失を引き起こします。特に思春期に経験した否定的な評価や排除の経験は、成人後も根深いトラウマとして残り続けます。

このような経験を持つ人々は、自分の能力や価値を客観的に評価することが困難になります。たとえ実際の業績や周囲からの評価が良好であっても、それを素直に受け止めることができず、常に自分を過小評価してしまう傾向があります。

また、新しい挑戦や責任のある役職への就任を避けるなど、自己成長の機会を自ら放棄してしまうことも少なくありません。

周囲の評価を必要以上に気にする

過去のスクールカーストの経験から、他者からの評価に過度に敏感になっている人が多く見られます。些細な表情の変化や言葉のニュアンスに必要以上に反応し、常に周囲の目を気にして疲弊している状態が続きます。

この状態では、自分の本来の個性や能力を発揮することが難しくなります。また、相手の反応を先読みしようとするあまり、コミュニケーションが不自然になったり、本来の自分を出せなくなったりすることもあります。

新しい環境でも過度に警戒する

スクールカーストのトラウマを抱える人々は、新しい環境に入った際も常に警戒心を抱きがちです。過去の経験から、人間関係における不安や恐れが強く、新しいグループに溶け込むことに極度の緊張や不安を感じます。

この過度な警戒心は、新しい人間関係の構築を妨げ、結果として孤立を深めてしまう原因となることがあります。また、職場での人間関係も表面的なものにとどまりやすく、深い信頼関係を築くことが困難になります。

さらに、このような警戒心は仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼします。常に周囲の反応を気にしながら業務を行うため、本来の能力を発揮できない状態に陥りやすいのです。新しい部署への異動や転職の機会があっても、過去のトラウマから「また同じような状況になるのではないか」という不安が先立ち、チャンスを逃してしまうことも少なくありません。

加えて、プライベートな場面でも、新しい趣味のサークルや地域コミュニティへの参加を躊躇するなど、生活の質を低下させる要因となっています。この悪循環を断ち切るためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つとなります。

自己主張を極端に避ける

学生時代の序列意識から、自己主張を極端に避ける傾向が見られます。自分の意見や要望を伝えることを避け、常に周囲に合わせようとする行動パターンが定着してしまいます。

この傾向は、職場での評価や待遇に直接的な影響を及ぼすことがあります。会議やミーティングの場で意見を述べる機会があっても、否定されることを恐れて発言を控えてしまい、結果として自分の存在感が薄れていきます。また、不当な扱いを受けても異議を唱えられず、ストレスを抱え込んでしまうケースも多く見られます。

さらに、この過度な自己抑制は、キャリア形成においても大きな障壁となります。昇進や昇給の機会があっても自ら名乗り出ることができず、周囲から「消極的な人」というレッテルを貼られてしまうことも。結果として、自分の本来の価値よりも低い評価を受け続ける悪循環に陥りやすくなります。

私生活においても、友人関係や恋愛関係で自分の気持ちを適切に表現できないことで、充実感や満足感を得られにくい状況が続きます。この行動パターンを変えるためには、小さな場面から少しずつ自己主張する練習を始めることが重要です。

スクールカーストを引きずらないための対処法

過去の経験から抜け出すためには、具体的な行動と考え方の転換が必要です。以下の方法を意識的に実践することで、新しい自分を見つけることができます。

- 今の自分を誇れるようにする

- 過去の経験を客観視する

- 新しい価値観を積極的に取り入れる

- 社会的立ち位置を高めて自信をつける

今の自分を誇れるようにする

過去の序列意識から抜け出すためには、現在の自分自身の価値を再発見することが重要です。自分の持つ強みや、これまでの人生で培ってきた経験、スキルを具体的に書き出し、客観的に評価することから始めましょう。

特に、学生時代には評価されなかった能力や特性が、社会では重要な価値を持つことがあります。例えば、細やかな気配りや粘り強さ、論理的思考力といった要素は、職場では高く評価される特性となります。

また、社会人としての経験を積み重ねることで得られた専門知識や実務能力は、かけがえのない財産です。これらの強みを意識的に活用し、さらに伸ばしていくことで、自己肯定感を高めることができます。

日々の小さな成功体験を意識的に記録することも効果的です。些細な達成感の積み重ねが、やがて大きな自信となって実を結びます。

過去の経験を客観視する

スクールカーストでの経験を、現在の視点から見つめ直すことが大切です。思春期特有の価値観や人間関係は、必ずしも普遍的なものではないということを理解する必要があります。

むしろ、そうした経験を通じて得られた洞察力や他者への共感能力は、現在の人間関係を豊かにする糧となることがあります。困難な状況を乗り越えてきた経験は、人としての深みと強さを育んでいます。

また、過去の出来事を振り返る際には、当時の状況や年齢による制約があったことを考慮に入れることも重要です。現在の視点から見れば、より適切な対処方法があったかもしれません。ただし、それは今の自分だからこそわかることであり、過去の自分を責める必要はありません。

新しい価値観を積極的に取り入れる

社会人として求められる価値観は、学生時代とは大きく異なります。専門性や責任感、協調性といった要素が重視される中で、自分なりの新しい価値基準を確立していくことが重要です。

そのためには、様々な立場の人々との交流を通じて、多様な価値観に触れることが効果的です。職場の先輩や同僚、異なる業界の人々との対話を通じて、新しい視点や考え方を学ぶことができます。

また、自己啓発書や専門書を読んだり、セミナーに参加したりすることで、新しい知識や考え方を吸収することも大切です。これらの学びを通じて、自分の価値観を更新し、成長していくことができます。

社会的立ち位置を高めて自信をつける

自己肯定感を高めるためには、具体的な行動を通じて社会的な評価を得ることも有効です。資格取得や専門スキルの向上、社会貢献活動への参加など、自分の価値を高める行動を意識的に選択していきましょう。

これらの活動は、単なるスキルアップにとどまらず、新しい人間関係の構築や、自己効力感の向上にもつながります。また、具体的な成果を積み重ねることで、客観的な自己評価も可能になります。

特に、自分の専門分野での実績を積み重ねることは、大きな自信につながります。また、他者への貢献を通じて得られる感謝の言葉は、何物にも代えがたい自己肯定感をもたらしてくれます。

まとめ

スクールカーストの影響は、多くの人々の心に深い傷跡を残しています。しかし、その影響から抜け出すことは決して不可能ではありません。むしろ、自分の中にある固定観念に気づき、意識的に新しい価値観を取り入れることで、より充実した人生を送ることができます。

大切なのは、過去の経験に縛られることなく、現在の自分を正しく評価し、未来に向けて積極的に行動を起こすことです。一人ひとりが持つ個性や能力は、必ず活かせる場所があります。

また、必要に応じて専門家のサポートを受けることも、有効な選択肢の一つです。カウンセリングや心理療法を通じて、より効果的な対処方法を見つけることができます。自分のペースで着実に前進することで、新しい可能性が開かれていくはずです。