誰もが等しく価値のある存在であるにもかかわらず、様々な要因によって「社会の底辺」というレッテルを貼られ、苦しんでいる方々がいます。しかし、このような状況は決して固定的なものではありません。

人生は常に変化の可能性に満ちており、現在の状況は必ずしも永続的なものではありません。むしろ、適切な方法と努力によって、着実に状況を改善することができます。

この記事では、現在の困難な状況を改善し、より充実した人生を送るための具体的な方法をご紹介します。一歩ずつでも、確実に前に進むためのヒントを見つけていただければ幸いです。

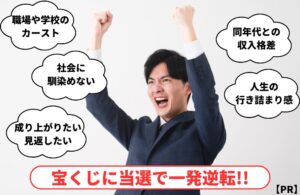

社会の底辺と言われる人の特徴5つ

「社会の底辺」と呼ばれる状況に陥る背景には、様々な要因が絡み合っています。以下の特徴は、決して個人の価値を決めるものではなく、むしろ改善可能な状況として捉えることが重要です。

- 収入が安定せず、将来への不安を抱えている

- 学歴や資格による就職の壁がある

- 人間関係が希薄で相談相手がいない

- 情報へのアクセスが限られている

- 外部からの評価を必要以上に気にする

収入が安定せず、将来への不安を抱えている

多くの場合、収入の不安定さが最も大きな課題となっています。正社員としての雇用機会が限られ、非正規雇用や短期の仕事を転々とせざるを得ない状況に置かれています。

月々の収入が予測できないため、生活設計が立てづらく、常に不安を抱えている状態が続きます。また、収入が少ないために、新しいスキルを身につけるための投資もままならず、結果として現状から抜け出すことが難しくなっています。

さらに、将来への不安から、目の前の収入を優先せざるを得ず、長期的なキャリアプランを立てることが困難になっています。この状況は決して個人の責任だけではなく、社会構造的な問題も大きく関係しています。

学歴や資格による就職の壁を感じている

教育機会の制限や経済的な理由により、希望する教育を受けられなかったケースが多く見られます。学歴による就職の壁は、能力や意欲とは無関係に、多くの機会を奪ってしまう可能性があります。

また、基礎的な資格を取得する機会を逃してしまったことで、より良い仕事への転職が難しくなっているケースもあります。特に、若い時期に十分な教育や訓練を受けられなかった場合、その影響は長期にわたって続くことがあります。

しかし、これらの壁は決して乗り越えられないものではありません。現在では、様々な学習機会や資格取得の支援制度が整備されています。

人間関係が希薄で相談相手がいない

社会的なつながりの少なさは、大きな課題となっています。信頼できる相談相手がいないことで、問題を一人で抱え込みがちになり、それがさらなる孤立を招くという悪循環に陥りやすい状況です。

職場での人間関係も限定的になりがちで、新しい情報や機会を得るためのネットワークが構築できていないことが多いです。また、経済的な理由から交友関係を維持することも難しく、結果として社会的な孤立感が深まっていきます。

この孤立は、メンタルヘルスにも大きな影響を及ぼします。誰にも相談できない状況が続くことで、ストレスや不安が蓄積され、それが仕事のパフォーマンスにも影響を与えることがあります。さらに、社会との接点が減ることで、就職や転職の機会も限られてしまいます。

また、家族や親戚との関係も複雑化していることが多く、最も身近なはずの存在にも相談できない状況に追い込まれていることがあります。このような状況では、公的な相談窓口の存在を知っていても、一歩を踏み出すことが難しく感じられます。

情報へのアクセスが限られている

現代社会では、情報格差が新たな課題となっています。支援制度や就職機会、学習リソースなど、有用な情報にアクセスできていないケースが多く見られます。

特にインターネットを通じた情報収集やオンラインでの学習機会の活用が限られていることで、社会的な機会を逃してしまうことがあります。情報を適切に選別し、活用するためのスキルが不足している場合も少なくありません。

また、情報過多の現代社会において、真に必要な情報を見極めることも大きな課題です。支援制度や就労支援に関する情報は複雑で理解しにくく、せっかくの機会を活かしきれていないケースも多く見られます。

情報弱者として置き去りにされることで、社会の変化についていけなくなり、それがさらなる機会の損失につながっていきます。デジタルデバイドの問題も、現代社会における重要な課題の一つとなっています。

外部からの評価を必要以上に気にする

周囲からの否定的な評価や偏見により、自己肯定感が低下している状態が見られます。他者からの評価を過度に気にすることで、新しいチャレンジを避けてしまう傾向があります。

この状態が続くと、本来持っている能力や可能性を十分に発揮できなくなってしまいます。また、社会的なスティグマを内面化してしまい、自分自身を過小評価してしまうケースも少なくありません。

周囲の言動に対して必要以上に敏感になることで、日常生活においても常に緊張状態が続きます。職場や公共の場での何気ない会話や視線にも過剰に反応してしまい、それが精神的な負担となって蓄積されていきます。

さらに、SNSなどでの心ない投稿や、メディアでの偏った描写により、自己否定感が強まることもあります。このような外部からの評価に振り回されることで、本来の自分らしさや個性が失われていってしまうリスクがあります。

社会の底辺と揶揄され続けるリスク

「社会の底辺」というレッテルは、個人の尊厳を深く傷つけ、様々な悪影響をもたらします。このような状況が続くことで、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

- 評価に引っ張られてより自信が無くなる

- 経済的な自立が困難になる

- 社会からの孤立が深まる

- 自己否定が習慣化する

- 心身の健康が損なわれる

評価に引っ張られてより自信が無くなる

他者からの否定的な評価は、個人の自信を徐々に奪っていきます。周囲からの偏見や差別的な態度にさらされ続けることで、自己肯定感が著しく低下していきます。

この状況では、たとえ本来持っている能力があったとしても、それを適切に発揮することが困難になります。就職活動や職場での評価においても、必要以上に自分を低く見積もってしまい、チャンスを逃してしまうことが多くなります。

さらに、この自信の欠如は、新しいことに挑戦する意欲も奪ってしまいます。「どうせ自分には無理」という思い込みが強くなり、成長の機会を自ら放棄してしまう悪循環に陥りやすくなっています。

また、些細な失敗や挫折を過度に重く受け止めてしまい、それが更なる自信の喪失につながっていきます。この連鎖を断ち切るためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢となります。

経済的な自立が阻害される

経済的な困難は、さらなる困難を生み出す要因となります。低賃金や不安定な雇用状態が続くことで、生活の基盤を確立することが難しくなっています。

収入が限られていることで、必要な教育や訓練を受ける機会を逃してしまい、それがより良い仕事への転職を困難にします。また、急な出費や病気などの予期せぬ事態に対する備えもままならず、常に不安を抱えた生活を強いられることになります。

さらに、経済的な理由から、社会活動への参加や人間関係の維持も制限されがちです。これにより、新たな機会や情報から遠ざかってしまい、状況改善の可能性も限られてしまいます。

人間関係の幅が狭まる

社会的なスティグマにより、新しい人間関係を構築することが困難になります。偏見を恐れるあまり、他者との関わりを避けるようになり、それが更なる孤立を招くという悪循環に陥りやすい状況です。

職場での人間関係も表面的なものにとどまりがちで、信頼関係を築くことが難しくなります。また、経済的な理由から社交の機会も限られ、結果として人脈を広げることができない状態が続きます。

このような状況では、困ったときに助けを求められる相手も限られてきます。また、就職や転職の際に重要となる紹介や推薦なども得られにくく、キャリアの選択肢も狭まってしまいます。

生活習慣の乱れが進行する

経済的な困難や精神的なストレスは、往々にして生活習慣の乱れを引き起こします。不規則な勤務時間や過重労働により、十分な休息や栄養を取ることができず、健康状態が悪化していきます。

また、将来への不安やストレスから、睡眠障害や食生活の乱れが生じやすくなります。これらの問題は、仕事のパフォーマンスにも影響を与え、さらなる困難を招く要因となってしまいます。

社会の底辺を脱却する方法4つ

現状を改善し、より充実した生活を送るためには、具体的な行動が必要です。以下の方法を実践することで、着実に状況を改善することができます。

- 職業訓練で専門性を身につける

- お金を稼いで富裕層になる

- 支援制度を積極的に活用する

- コミュニティに参加して人脈を広げる

職業訓練で専門性を身につける

安定した収入を得るためには、専門的なスキルの習得が重要です。職業訓練校や専門学校での学習を通じて、市場価値の高い技能を身につけることができます。

現在では、様々な公的支援制度があり、経済的な負担を抑えながら職業訓練を受けることが可能です。また、夜間や週末のコースも充実しており、働きながら学ぶことができる環境も整っています。

技能を習得することは、単に収入面での改善だけでなく、自信の回復にもつながります。また、同じ目標を持つ仲間との出会いも、新たな可能性を広げるきっかけとなります。

お金を稼いで富裕層になる

経済的な自立は、生活の質を大きく向上させる重要な要素です。複数の収入源を確保し、着実に資産を形成していくことで、将来の不安を軽減することができます。

まずは、現在の仕事での収入を最大化するため、スキルアップや資格取得に取り組みます。同時に、副業や投資など、追加の収入源を検討することも有効です。

また、支出を見直し、適切な金銭管理を行うことで、少しずつでも貯蓄を増やしていくことが重要です。将来的な資産形成に向けて、金融リテラシーを高めることも必要です。

支援制度を積極的に活用する

現在では、様々な公的支援制度が整備されています。生活支援や就労支援、教育支援など、目的に応じた制度を活用することで、状況改善への第一歩を踏み出すことができます。

各種支援制度は、必要な人に必要な支援が行き届くよう設計されています。しかし、その存在を知らない、あるいは利用方法がわからないために、支援を受けられていないケースも少なくありません。

積極的に情報を収集し、必要な支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、それは自身の状況を改善するための賢明な選択といえます。

コミュニティに参加して人脈を広げる

孤立を防ぎ、新しい機会を得るためには、人とのつながりが重要です。同じ目標を持つ仲間が集まるコミュニティに参加することで、情報交換や相互支援の輪を広げることができます。

オンラインコミュニティやソーシャルメディアを活用することで、地理的な制約を超えて、様々な人々とつながることが可能です。また、趣味のサークルや勉強会など、対面での交流の機会も積極的に活用していきましょう。

このような交流を通じて、新しい視点や情報を得ることができ、それが自身の成長や機会の拡大につながっていきます。

まとめ

「社会の底辺」という評価は、決して個人の本質的な価値を表すものではありません。現在の状況は、様々な社会的要因が複雑に絡み合った結果であり、適切な対策と努力によって必ず改善することができます。

大切なのは、自分自身の可能性を信じ、一歩ずつでも着実に前進していくことです。支援制度の活用や専門性の向上、人との繋がりを通じて、必ず状況を改善していくことができます。

また、同じような状況で悩む人々が数多く存在することを知り、必要に応じて支援を求めることも重要です。一人で抱え込まず、様々なリソースを活用しながら、より良い未来に向かって進んでいきましょう。